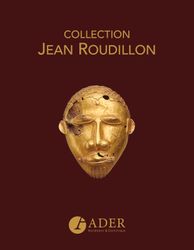

Sammlung Jean Roudillon

Ader - +33153407710 - Email CVV

ÖFFENTLICHE VERSTEIGERUNG

Hôtel Drouot, Saal 9

9, rue Drouot 75009 Paris

Donnerstag, 6. Juni 2024 um 16 Uhr

ÖFFENTLICHE AUSSTELLUNG

Hôtel Drouot, Saal 9

9, rue Drouot 75009 Paris

Dienstag, 4. Juni und Mittwoch, 5. Juni von 11 bis 18 Uhr

Donnerstag, 6. Juni von 11 bis 12 Uhr.

Telefon während der Ausstellung :

01 48 00 20 09

Verantwortlich für den Verkauf :

Victor DUMONT

Tel.: 01 78 91 10 03

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Hôtel Drouot, salle 9

9, rue Drouot 75009 Paris

Jeudi 6 juin 2024 à 16 h

EXPOSITION PUBLIQUE

Hôtel Drouot, salle 9

9, rue Drouot 75009 Paris

Mardi 4 juin et Mercredi 5 juin de 11 h à 18 h

Jeudi 6 juin de 11 h à 12 h

Téléphone pendant l’exposition :

01 48 00 20 09

Reponsable de la vente :

Victor DUMONT

Tél. : 01 78 91 10 03

Exposition des lots

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT

La société à responsabilité limitée Ader est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régi par les articles L. 321-4 et suivants du Code de commerce. En cette qualité Ader agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’adjudicataire par son intermédiaire. Les rapports entre Ader et l’enchérisseur sont soumis aux présentes conditions générales d’achat (ci-après, les « CGA »).

Acceptation, opposabilité et modification des CGA

Les CGA sont applicables sans restriction ni réserve à la relation entre Ader et tout enchérisseur. Les CGA sont communiquées préalablement à la vente sur le site Internet d’Ader, ainsi qu’au sein du catalogue de la vente concernée. L’enchérisseur déclare avoir pris connaissance des CGA et les accepte sans réserve en portant une enchère, quel qu’en soit le moyen. Les CGA applicables à la relation entre les parties sont celles en vigueur au moment de la vente concernée en tenant compte des éventuelles modifications écrites ou orales émises avant et pendant la vente et qui sont reportées au sein du procès-verbal de vente.

Avant la vente

1. Indications relatives aux lots

Les notices d’information contenues dans le catalogue sont établies, en l’état des connaissances au jour de la vente et avec toutes les diligences requises, par Ader et l’expert qui l’assiste le cas échéant, sous réserve des notifications, déclarations, rectifications, annoncées verbalement au moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de vente.

1.1 État des lots et constats d’état ou de conservation

Les lots sont vendus dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la vente et il relève ainsi de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque lot avant la vente et notamment lors des expositions. L’absence de mention dans le catalogue n’implique aucunement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de dommages, accidents, incidents ou restaurations. Seule l’existence de réparations, ainsi que de restaurations, manques et ajouts significatifs dont le lot peut avoir fait l’objet, a vocation à être indiquée. Les dimensions et poids des lots sont donnés à titre indicatif. De même, la mention de défectuosités n’implique pas l’absence d’autres défauts. Des constats d’état ou de conservation des objets peuvent être établis gracieusement sur demande et par commodité, Ader ou ses experts n’étant pas des restaurateurs ces rapports de condition ne sauraient remplacer la consultation de professionnels.

1.2 Œuvres d’art et objets de collection

Ader rappelle que l’emploi du terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable. « Entourage de » signifie que l’œuvre ou l’objet est le travail d’un artiste contemporain de l’artiste mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître cité mais réalisée par des élèves sous sa direction. Les expressions « dans le goût de », « style », « manière de », « genre de », « d’après », « façon de » ne confèrent aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de date de l’œuvre ou d’école. Les biens d’occasion ne bénéficient pas de la garantie légale de conformité visée à l’article L. 217-2 du Code de la consommation.

1.3 Provenance

Ader rappelle que les mentions concernant la provenance d’un lot sont fournies sur indication du vendeur et ne sauraient entraîner la responsabilité d’Ader. Si le vendeur a requis la confidentialité ou si l’identité des précédents propriétaires est inconnue du fait de l’ancienneté du lot, aucune indication relative à la provenance n’est portée au sein de la présentation du lot au catalogue.

1.4 Modifications des informations

Les informations figurant au catalogue peuvent faire l’objet de modifications ou de rectifications jusqu’au moment de la vente. Ces changements sont portés à la connaissance du public par une annonce faite par le commissaire-priseur habilité au moment de la vente et par un affichage approprié en salle. Ces modifications sont consignées au procès-verbal de vente.

1.5 Lot suivi d’un °

Les lots suivis d’un ° sont vendus par Ader ou par un membre d’Ader, par un expert sollicité par Ader ou par tout partenaire d’Ader.

1.6 Illustration des lots

Les photographies des lots mis en vente figurant au catalogue et sur le site Internet d’Ader, ainsi que sur les plateformes des opérateurs intermédiaires d’Ader n’ont pas de valeur contractuelle supérieure à la description opérée dans le catalogue. Les photographies sont données à titre indicatif impliquant que les couleurs des œuvres ou objets reproduits dans le catalogue sont susceptibles de différer des couleurs réelles ou de comporter des différences résultant, de manière non exhaustive, de l’adaptation technique, de la qualité photographique ou encore du support de reproduction.

1.7 Montres et articles d’horlogerie

Les articles d’horlogerie et les montres peuvent comporter des pièces qui ne sont pas d’origine. Les restaurations, caractéristiques techniques, numéros de série, dimensions et poids sont donnés à titre indicatif. Ader n’apporte aucune garantie que la montre ou l’article d’horlogerie est en état de fonctionnement. Il appartient à tout enchérisseur de procéder lui-même à l’analyse du fonctionnement et/ou d’une éventuelle restauration et/ou de l’étanchéité de tels objets. Les frais relatifs aux restaurations, révisions, aux réglages et à l’étanchéité sont à la charge exclusive de l’adjudicataire.

1.8 Pierres et bijoux

L’indication d’une date entre « [ ] » correspond à celle de création du modèle et non à celle de réalisation du bijou. Les pierres et bijoux présentés à la vente peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés uniquement à les mettre en valeur (notamment, et de manière non limitative : huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis et saphirs, blanchissement des perles, etc.) n’altérant en rien leur qualité. Les pierres présentées sans certificat de laboratoire sont vendues sans garantie aucune d’un éventuel traitement. Lorsqu’il est indiqué qu’une pierre ou qu’un bijou est accompagné d’un certificat, les enchérisseurs sont invités à solliciter Ader afin que leur soit communiqué ce document, lequel fait foi sur tout autre document contradictoire. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (comprenant notamment, et de manière non limitative, la couleur et la pureté) reflètent l’opinion du laboratoire qui émet le certificat. Toute opinion différente issue d’un autre laboratoire ne saurait entraîner la nullité de la vente et ne saurait engager la responsabilité d’Ader et de l’expert de la vente.

2. Estimations des lots

Ader rappelle que les estimations sont fondées sur l’état, la rareté, la qualité et la provenance des lots et sur les prix récemment atteints aux enchères pour des biens similaires. Les estimations peuvent changer. Les estimations sont ainsi fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le lot soit vendu au prix estimé ou à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient ainsi constituer une quelconque garantie. Les estimations ne comprennent ni les frais de vente ni aucune taxe ou frais applicables.

3. Retrait de tout lot

Ader peut librement retirer un lot à tout moment avant la vente ou pendant la vente aux enchères. Cette décision de retrait n’engage en aucun cas la responsabilité d’Ader à l’égard de tout enchérisseur.

4. Exposition publique préalable à la vente et catalogue

Ader est libre d’organiser des expositions publiques préalablement à la vente et dont les modalités sont précisées sur le catalogue ou sur tout support de la vente concernée. Tout enchérisseur est invité à examiner les lots préalablement à la vente. Les lots y sont exposés afin de respecter leur sécurité. Toute manipulation effectuée par un enchérisseur non supervisée d’Ader se fait à ses risques et périls. Pour certaines ventes, Ader propose à tout éventuel enchérisseur un catalogue de la vente sous forme imprimée dont le prix est fixé à 18,96 euros HT soit 20 euros TTC, seuls les règlements en espèces étant acceptés. Le catalogue est une œuvre protégée par le droit d’auteur. Toute reproduction, représentation, adaptation et/ou modification du catalogue ou de ses éléments est strictement interdite sauf autorisation écrite et expresse d’Ader.

La Vente

1. Enregistrement et accès à la vente

En vue d’une bonne organisation de la vente et préalablement à celle-ci, les enchérisseurs sont invités à se faire connaître auprès d’Ader, en lui communiquant un justificatif d’identité, ainsi que des références bancaires. Ader se réserve le droit de solliciter un dépôt de garantie, dont le montant est restitué dans les soixante-douze (72) heures après la vente si le lot n’a pas été adjugé à l’enchérisseur. Ader se réserve le droit d’interdire l’accès à la vente à tout enchérisseur pour justes motifs, notamment et de manière non limitative, en raison de l’inscription de l’enchérisseur au fichier Temis.

L’enchérisseur est réputé s’inscrire et enchérir pour son propre compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit indiquer à Ader qu’il est dûment mandaté par un tiers pour lequel il communique une pièce d’identité et les références bancaires. Toute fausse indication engage la responsabilité de l’enchérisseur. Si l’enchérisseur agit en tant qu’agent pour un mandant occulte il accepte expressément d’être tenu personnellement responsable de payer le prix d’achat et toutes autres sommes dues.

Ader étant soumise aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, elle se réserve le droit de demander à tout enchérisseur de justifier de son identité au moyen d’un document probant et ce, conformément aux dispositions du Code monétaire et financier. À défaut de communiquer de tels documents ou si la vérification de ces documents s’avère impossible, l’enchérisseur ne peut s’inscrire à la vente.

2. Modalités des enchères

2.1. Enchères en salle

Ader rappelle que le mode usuel pour enchérir consiste à être présent en salle pendant la vente, à moins que la vente ne soit réalisée de manière totalement dématérialisée (vente online). Ader ne peut engager sa responsabilité pour tout autre mode de passation des enchères notamment si une erreur qu’elle soit d’ordre technique ou non, une omission ou une difficulté de liaison ou de connexion existait.

2.2 Ordres d’achat ferme et enchères téléphoniques

Ader se propose d’exécuter gracieusement (i) des ordres d’achat ferme et (ii) des enchères téléphoniques, selon les instructions de l’enchérisseur. L’enchérisseur adresse sa demande à Ader en renseignant le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue accompagné (i) d’un document d’identification (carte d’identité recto-verso pour les personnes physiques, extrait Kbis pour les personnes morales) et (ii) de coordonnées postales, électroniques et téléphoniques et ce, au plus tard vingt-quatre (24) heures avant la vente. Toute demande d’ordre d’achat ferme ou d’enchères téléphoniques doit avoir reçu une confirmation de Ader pour être exécutée. Ader se réserve le droit de ne pas accepter un ordre d’achat notamment, et de manière non limitative, si l’enchérisseur ne propose pas de garanties suffisantes. Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre d’achat ou d’une enchère téléphonique peut être conditionnée à un dépôt de garantie

Les offres illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne sont pas acceptées, l’enchérisseur est tenu de donner un montant maximal. Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité est donnée à celui reçu en premier. Ader décline toute responsabilité en cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison téléphonique ne peut être établie ou de non réponse suite à une tentative d’appel. ADER peut enregistrer les communications et peut les conserver jusqu’au règlement des éventuelles acquisitions.

2.3. Enchères en ligne par des plateformes tierces

Ader peut proposer d’enchérir en ligne par le biais de tout site Internet de plateformes d’opérateurs intermédiaires relayant la vente. Ces sites Internet constituent des plateformes techniques permettant de participer à distance par voie électronique aux ventes aux enchères publiques ayant lieu dans des salles de ventes. L’utilisateur souhaitant participer à une vente aux enchères en ligne via ces sites Internet doit prendre connaissance et accepter, sans réserve, les conditions d’utilisation de ces plateformes, qui sont indépendantes et s’ajoutent aux présentes conditions générales d’achat, impliquant notamment des frais additionnels liés à leur utilisation.

2.4 Vente online

Ader organise des ventes online par le biais de plateformes d’opérateurs intermédiaires. L’utilisateur souhaitant participer à une vente aux enchères en ligne via ces sites Internet doit prendre connaissance et accepter, sans réserve, les conditions d’utilisation de ces plateformes, qui sont indépendantes et s’ajoutent aux présentes conditions générales d’achat, et notamment vérifier l’application de tout frais éventuel pour l’utilisation de ces sites Internet tiers.

Déroulement de la vente

1. Pouvoir discrétionnaire du commissaire-priseur habilité et conduite de la vente

Le commissaire-priseur habilité organise et dirige les enchères de façon discrétionnaire, la conduite de la vente suit l’ordre de la numérotation du catalogue et les paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. Le commissaire-priseur habilité veille au respect de la liberté des enchères et à l’égalité entre les enchérisseurs. Il dispose de la faculté discrétionnaire de refuser toute enchère, de retirer un lot de la vente et de désigner l’adjudicataire, c’est-à-dire le plus offrant et le dernier enchérisseur, une fois le terme « adjugé » prononcé. Les enchères en salle priment sur toute autre enchère.

Le commissaire-priseur dispose de la faculté discrétionnaire de déplacer, de réunir ou de séparer des lots ou de retirer des lots de la vente. En aucun cas la responsabilité d’Ader ne peut être engagée en cas de retrait de tout lot au cours de la vente, et notamment vis-à-vis des enchérisseurs ayant effectué une demande d’ordre d’achat ferme ou d’enchère téléphonique.

En cas de contestation au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet est immédiatement remis en vente au dernier prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent est admis à enchérir à nouveau.

2. Conduite de la vente

La vente se fait expressément au comptant et est conduite en euros. Ader peut toutefois offrir, à titre indicatif, la retranscription des enchères en devises étrangères. En cas d’erreur de conversion de devises, la responsabilité d’Ader ne peut être engagée, seul le prix en euros faisant foi.

L’accès aux lots lors de la vente est strictement interdit.

3. Prix de réserve

Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel au-dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de réserve ne peut dépasser l’estimation basse figurant au catalogue ou modifiée publiquement avant la vente et le commissaire-priseur habilité est libre de débuter les enchères en dessous de ce prix et de porter des enchères pour le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne peut porter aucune enchère pour son propre compte ou par le biais d’un autre mandataire.

4. Préemption

Les articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code du patrimoine autorisent, dans certains cas, l’État ou à la BNF à exercer un droit de préemption, c’est-à-dire la faculté pour l’État ou la BNF de se substituer à l’adjudicataire, sur les œuvres d’art mises en vente publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré après une vente aux enchères publiques préalable infructueuse. Le représentant de l’État présent lors de la vacation formule sa déclaration auprès du commissaire-priseur habilité juste après la chute du marteau. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai de quinze (15) jours. Par ailleurs, et conformément à l’article R. 123-7 du Code de commerce, le droit de préemption peut être exercé par voie électronique. En pareille situation, la décision de préemption doit être confirmée dans un délai de quatre (4) heures à compter de la réception du résultat par le représentant de l’État. En aucun cas, Ader ne peut assumer une quelconque responsabilité du fait des décisions administratives de préemption.

Exécution de la vente

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se serait pas fait enregistrer avant la vente, il doit communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.

1. Obligation de paiement

L’adjudication opère transfert de propriété et oblige l’adjudicataire au paiement intégral du prix d’adjudication, ainsi que de l’ensemble des frais et taxes précisés ci-après. Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente selon les modalités précisées à l’Article 3 de la présente section et ne peut en aucun cas être différé, quand bien même l’adjudicataire souhaite exporter le lot et est dans l’attente de l’obtention d’une licence d’exportation. Aucun lot n’est remis à l’adjudicataire avant l’acquittement de l’intégralité des sommes dues.

2. Frais de vente

En sus du prix d’adjudication, c’est-à-dire du « prix marteau », l’adjudicataire doit acquitter des frais de :

- 25% HT (soit 30 % TTC), exception faite des ventes de livres pour lesquelles les frais sont de 25 % HT (soit 26,4 % TTC) pour les adjudications jusqu’à 500 000 €

- 20% HT (soit 24 % TTC), exception faite des ventes de livres pour lesquelles les frais sont de 20 % HT (soit 21,1 % TTC) pour les adjudications entre 500 001 € et 1 000 000 €

- 15% HT (soit 18 % TTC), exception faite des ventes de livres pour lesquelles les frais sont de 15 % HT (soit 15,8 % TTC) pour les adjudications supérieures à 1 000 001 €

Lorsque l’adjudicataire a enchéri sur une plateforme tierce, Ader facture à l’adjudicataire les frais additionnels dus par elle à la plateforme pour l’utilisation de celle-ci, selon la plateforme utilisée :

- plateforme drouot.com (drouot live) : 1,5 % HT (soit 1,8% TTC) du prix d’adjudication ;

- plateforme Interenchères : 3% HT (soit 3,6% TTC) du prix d’adjudication ;

- plateforme Invaluable : 2,5% HT (soit 3% TTC) du prix d’adjudication.

Ader étant sous le régime fiscal de la marge prévu à l’article 297A du Code général des impôts, elle ne peut délivrer aucun document faisant ressortir la TVA. Les lots en provenance d’une zone en dehors de l’Union européenne, et dont la présentation est précédée par le symbole « * », sont soumis à des frais additionnels pouvant être rétrocédés à l’adjudicataire sur présentation des documents douaniers d’exportation hors Union Européenne dans un délai de trois mois. Ces frais sont de 5.5% sur le prix de l’adjudication. Les lots dont la présentation est précédée par le symbole « ** » sont soumis à des frais additionnels de 20% sur le prix de l’adjudication. L’adjudicataire justifiant d’un numéro de TVA intracommunautaire et d’un document prouvant la livraison dans son État membre de l’Union européenne peut obtenir le remboursement de la TVA sur les commissions.

La répartition entre prix d’adjudication et commissions peut être modifiée par convention particulière entre le vendeur et Ader, sans conséquence pour l’adjudicataire.

3. Paiement

L’adjudicataire peut effectuer son règlement par les moyens suivants :

● en espèces : jusqu’à 1.000 euros frais et taxes compris pour les particuliers français et pour les commerçants français ou étrangers, jusqu’à 15.000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants étrangers non commerçants sur présentation de leur pièce d’identité avec une adresse à l’étranger ;

● par carte bancaire Visa ou Mastercard – les règlements par carte bancaire American Express ne sont pas acceptés ;

● par virement bancaire, les éventuels frais additionnels de transfert étant à la seule charge de l’adjudicataire sur le compte suivant : Caisse des dépôts et consignations - 56, rue de Lille – 75356 Paris Cedex 07 SP - Rib : 40031 00001 000042 3555k 89 - iban : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 k89 - bic : cdcgfrppxxx.

● par paiement bancaire « 3D Secure » sur le site d’Ader à l’adresse Url suivante : http://paiement.ader-paris.fr/adjudication.php.

Les règlements par chèque ne sont pas acceptés.

Le paiement doit être réalisé au seul nom de l’adjudicataire. Ader rappelle qu’aucun paiement ne peut être réalisé pour un tiers et qu’aucune modification de l’identité de l’adjudicataire ne peut intervenir postérieurement à la vente aux enchères publiques. Aucun fractionnement du paiement n’est accepté.

4. Défaut de paiement

Conformément à l’article L. 321-14 du Code de commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, et après mise en demeure restée infructueuse adressée à l’adjudicataire par lettre recommandée avec accusé de réception, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des enchères. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois (3) mois à compter de l’adjudication, Ader a mandat d’agir en son nom et pour son compte et peut, selon son choix :

· notifier à l’adjudicataire défaillant la résolution de plein droit de la vente, sans préjudice des éventuels dommages-intérêts. L’adjudicataire défaillant demeure redevable des frais de vente ;

· poursuivre l’exécution forcée de la vente et le paiement du prix d’adjudication et des frais de vente, pour son propre compte et/ou pour le compte du vendeur, montant auquel s’ajoutent quarante euros de frais de recouvrement par lot.

En tout état de cause, l’adjudicataire défaillant ne peut invoquer la résolution du contrat pour se soustraire aux obligations qui sont les siennes.

Ader se réserve le droit d’exclure des ventes futures tout adjudicataire ou représentant de tout adjudicataire qui a été défaillant ou qui n’a pas respecté les présentes conditions générales d’achat. Ader se réserve le droit d’inscrire l’adjudicataire défaillant ou son représentant à la liste noire des mauvais payeurs de Drouot SI, lui interdisant ainsi d’utiliser les services de la plateforme Drouot.com. Par ailleurs, Ader est adhérente au Service Temis permettant la consultation et l’alimentation du fichier des restrictions d’accès aux ventes aux enchères. Ader se réserve le droit d’inscrire au fichier Temis l’adjudicataire défaillant ou son représentant, ayant pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’adjudicataire défaillant auprès des opérateurs de ventes volontaires adhérents et de lui interdire l’utilisation de la plateforme Interencheres. Ader se réserve également le droit de procéder à toute compensation de la créance due avec les sommes éventuellement dues à l’adjudicataire défaillant.

5. Délivrance des lots

Tout lot ne peut être délivré à l’adjudicataire qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes. Sous réserve de la présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable d’Ader attestant du complet paiement du prix, les lots peuvent être délivrés au cours ou à l’issue immédiate de la vacation en salle de vente aux enchères. Les lots doivent être retirés dans les plus brefs délais après leur règlement intégral. Les frais de gardiennage sont, en ce cas, à la charge de l’adjudicataire.

Les lots non retirés à l’issue de la vacation considérée sont entreposés au Magasinage de l’hôtel Drouot, au sein d’un autre lieu non géré par Ader ou à l’étude Ader, le choix étant laissé à la discrétion d’Ader.

Hors conditions particulières applicables aux ventes ayant lieu à l’hôtel Drouot ou dans tout autre lieu de vente non directement géré par Ader, et à compter du quatorzième (14e) jour après la vente, le lot acheté réglé ou non réglé restant à l’étude ou dans l’entrepôt de stockage de l’étude, fait l’objet de la facturation journalière suivante :

- un (1) euro HT pour les très petits lots, à savoir les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées dont la taille est inférieure au format A4 ;

- cinq (5) euros HT pour les petits lots, à savoir les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots légers et de petit gabarit ;

- dix (10) euros HT pour les moyens lots, à savoir les tableaux mesurant plus de 1,5 m, les lots lourds et de petit gabarit ;

- quinze (15) euros HT pour les grands lots, à savoir les lots lourds et de grand gabarit ;

- vingt (20) euros HT pour les lots volumineux, à savoir les lots imposants ou composés de plusieurs lots présentant ensemble un aspect volumineux,

la qualification des lots au sein de l’une de ces catégories est laissée à la discrétion d’Ader.

Pour tout lot adjugé, réglé ou non, demeurant stocké dans un autre lieu que tout lieu géré directement par Ader dont le choix est laissé de manière discrétionnaire à Ader, notamment et de manière non limitative, le Magasinage de l’hôtel Drouot, l’adjudicataire fait son affaire des frais liés au stockage et aux éventuelles pénalités de retard s’inférant des conditions particulières qui lui est applicable et ne peut en tenir rigueur à Ader.

6. Transport des lots – transfert de propriété et des risques

Ader n’effectue aucun emballage ni envoi. Toutes les formalités et transports restent à la charge exclusive de l’adjudicataire, quelle que soit sa qualité, celui-ci devant se rapprocher de toute société de transport de son choix. Les sociétés de transport n’étant pas les préposées d’Ader, cette dernière ne peut être responsable de leurs actes ou omissions. L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats par une société de transport adhère aux conditions générales de ce prestataire et écarte la possibilité d’engager la responsabilité d’Ader en cas de préjudice subi dans le cadre de cette prestation de services.

La liste des transporteurs suivants est donnée à simple titre indicatif :

- MBE Montrouge : [email protected] - +33 (0)1 84 19 39 33 ;

- The Packengers : [email protected] ;

- Golden Transports : [email protected] - +33 (0)1 88 29 05 29 ;

- Art Régie Transports : [email protected] - +33 (0)1 58 61 37 33 ;

Le transfert de propriété ainsi que le transfert des risques s’opèrent au prononcé du terme « adjugé » par le commissaire-priseur habilité, de telle sorte que l’adjudicataire est lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions. Ader décline toute responsabilité quant aux dommages que le lot pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. Ader ne peut assumer une quelconque responsabilité en l’absence de prise de disposition à cet effet.

Le transfert des risques sur les lots s’opère au moment de l’adjudication lorsque l’adjudicataire revêt la qualité de professionnel, de telle sorte que la responsabilité de Ader ne peut être reconnue en cas de perte ou de dommages causés sur le ou les lots. Le transfert des risques à l’adjudicataire consommateur ou non-professionnel s’opère lorsque celui-ci ou un tiers désigné par ses soins (et notamment, et de manière non exhaustive, un transporteur) prend physiquement possession des lots. Le transport des lots doit être effectué aux frais et sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.

7. Éventuel droit de rétractation du client consommateur pour l’achat d’un lot appartenant à un vendeur professionnel dans le cadre de ventes entièrement dématérialisées

L’adjudicataire consommateur est informé qu’il dispose d’un droit de rétraction lorsque (i) le vendeur est un professionnel – entendu comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole – et (ii) que la vente est entièrement dématérialisée, en ce qu’elle se tient sans que quiconque n’ait la capacité d’assister à la vente en personne. Lorsque ce droit s’applique, l’adjudicataire consommateur dispose d’un délai de quatorze (14) jours suivant le lendemain de livraison ou de la délivrance du lot pour exercer ce droit. Les lots pouvant bénéficier d’un droit de rétractation éventuel sont identifiés par le symbole « # ».

Cites et Exportation des biens culturels

1. Biens culturels

L’exportation hors de France ou l’importation dans un autre pays d’un lot peut être affectée par les lois du pays vers lequel il est exporté ou importé. L’exportation de tout lot hors de France ou l’importation dans un autre pays peut être soumise à l’obtention d’une ou plusieurs autorisation(s) d’exporter ou d’importer. Certaines lois peuvent interdire l’importation ou interdire la revente d’un lot dans le pays dans lequel il a été importé. L’exportation d’un lot revêtant la qualité de bien culturel, en dehors du territoire douanier français est subordonnée à l’obtention d’un certificat délivré par les services compétents du Ministère de la Culture, dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de la demande, sous réserve des exceptions figurant au sein du Code du patrimoine. Les services du Ministère de la Culture peuvent refuser la délivrance d’un tel certificat ou rejeter une telle demande lorsque le bien culturel considéré est notamment susceptible de présenter le caractère d’un trésor national. En tout état de cause, la responsabilité d’Ader ne saurait être engagée en cas de refus ou de retard de délivrance de certificat. La demande, la suspension ou le refus d’octroi de certificat est sans incidence aucune sur l’obligation de paiement à la charge de l’adjudicataire, lequel est redevable de ces sommes envers Ader et notamment au titre des frais engagés. Sous certaines conditions laissées à la discrétion d’Ader, Ader peut effectuer les formalités de demande de certificat d’exportation pour le compte de l’adjudicataire et est susceptible de facturer l’ensemble des frais afférents à l’adjudicataire. En cas de suspension, de rejet de la demande ou de refus de délivrance du certificat, Ader n’est pas redevable du remboursement de telles sommes à l’adjudicataire.

2. Réglementation Cites

La réglementation internationale du 3 mars 1973, dite Convention de Washington a pour objet la protection de spécimens et d’espèces dits menacés d’extinction. L’exportation ou l’importation de tout lot fait ou comportant une partie (quel qu’en soit le pourcentage) en ivoire, écailles de tortues, peau de crocodile, corne de rhinocéros, os de baleine, certaines espèces de corail et en palissandre, etc. peut être restreinte ou interdite. Il appartient, sous sa seule responsabilité, à l’adjudicataire de prendre conseil et de vérifier la possibilité de se conformer aux dispositions légales ou règlementaires qui peuvent s’appliquer à l’exportation ou l’importation d’un lot, avant même d’enchérir. Des informations supplémentaires relatives à la réglementation applicable à certains lots peuvent être indiquées sur la fiche de présentation dudit lot.

Dans certains cas, le lot concerné ne peut être transporté qu’assorti d’une confirmation par expert, aux frais de l’adjudicataire, de l’espèce et ou de l’âge du spécimen concerné. Ader peut, sur demande, assister l’adjudicataire dans l’obtention des autorisations et rapport d’expert requis. Ces démarches sont conduites aux seuls frais de l’adjudicataire. Cependant, Ader ne peut garantir que les autorisations soient délivrées. En cas de refus de permis ou de délai d’obtention de celui-ci, l’adjudicataire reste redevable de la totalité du prix d’achat du lot. Un tel refus ou délai ne saurait en aucun cas justifier le retard du paiement ou l’annulation de la vente.

Propriété intellectuelle

ADER est seule titulaire du droit de reproduction sur son catalogue et son contenu. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice. Toute reproduction du catalogue d’Ader peut également constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre. La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son nouveau propriétaire le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

Données personnelles

L’enchérisseur est informé qu’Ader, en sa qualité de responsable de traitement, collecte et traite des données personnelles dans le cadre de l’exécution d’un contrat avec l’enchérisseur, ayant pour objet la gestion des ordres d’achat ferme ou téléphonique, ainsi que la gestion des enchères et des adjudications. L’enchérisseur dispose d’un droit d’accès, de suppression, de rectification, de limitation et d’opposition de traitement et d’un droit à la portabilité sur ses données personnelles. L’enchérisseur est invité à consulter la politique de protection des données personnelles accessible depuis l’onglet « Confidentialité » en pied de page du site Internet d’Ader. L’enchérisseur s’engage à fournir des renseignements à jour et est responsable de toute fausse déclaration.

Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Conformément à l’article L. 561-2, 14° du Code monétaire et financier, les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont applicables à Ader en sa qualité d’opérateur de ventes volontaires lorsque celle-ci procède à une transaction ou une série de transactions liées d’un montant égal ou supérieur à 10.000 euros. L’adjudicataire ou son mandant s’engage à fournir spontanément et de bonne foi l’ensemble des documents permettant l’établissement de leur identité. En fonction des circonstances, Ader peut être soumise à une obligation de vigilance renforcée, l’adjudicataire ou son mandant s’engageant alors à répondre à toute interrogation permettant à Ader de se conformer à ses obligations légales.

Loi applicable et attribution de compétence juridictionnelle

Conformément aux dispositions de l’article L. 321-17 du Code de commerce, l’action en responsabilité à l’encontre d’un opérateur de ventes volontaires se prescrit par cinq ans à compter de la prisée ou de la vente aux enchères publiques. Ader rappelle à ses clients l’existence du Recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires pris par arrêté ministériel du 30 mars 2022. Ce recueil est disponible sur le site du Conseil des maisons de vente. Ader informe également ses clients de la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges en saisissant le commissaire du Gouvernement près le Conseil des maisons de vente, en ligne ou par courrier avec accusé de réception. Seule la loi française régit les présentes conditions générales d’achat. Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, et à défaut de conciliation préalable, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites sont soumis exclusivement aux tribunaux compétents de Paris (France).