Beschreibung

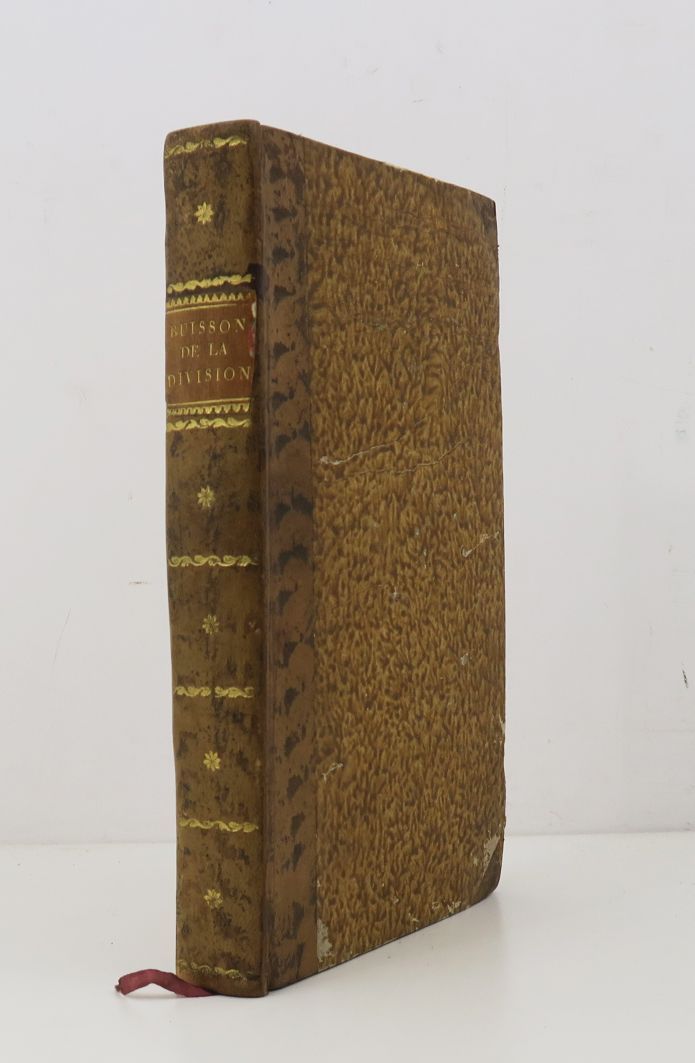

BUISSON (Mathieu-François-Régis). De la Division la plus naturelle des phénomènes physiologiques considérés chez l'homme, avec un précis historique sur M. F.-X. Bichat. Paris, Brosson [Imprimerie de Feugueray], an X (1802). In-8, (3) ff., 344 S., marmoriertes falbes Halbbasan mit Ecken, verzierter glatter Rücken, orangefarbenes Titelblatt, gelbes, rot gesprenkeltes Schnittmuster (Buchbinderei der Zeit). Zwei Ecken bestoßen, sonst gutes Exemplar. Originalausgabe, nicht sehr häufig. Mathieu-François-Régis Buisson (1776-1806), Cousin und Schüler von Xavier Bichat, hatte an allen Werken seines Verwandten mitgearbeitet, insbesondere am großen Traité d'anatomie descriptive, dessen Veröffentlichung er nach Bichats frühem Tod 1802 übernahm (Monglond V, 1463. Fehlt bei Garrison-Morton, Osler und Sallander).

569

BUISSON (Mathieu-François-Régis). De la Division la plus naturelle des phénomènes physiologiques considérés chez l'homme, avec un précis historique sur M. F.-X. Bichat. Paris, Brosson [Imprimerie de Feugueray], an X (1802). In-8, (3) ff., 344 S., marmoriertes falbes Halbbasan mit Ecken, verzierter glatter Rücken, orangefarbenes Titelblatt, gelbes, rot gesprenkeltes Schnittmuster (Buchbinderei der Zeit). Zwei Ecken bestoßen, sonst gutes Exemplar. Originalausgabe, nicht sehr häufig. Mathieu-François-Régis Buisson (1776-1806), Cousin und Schüler von Xavier Bichat, hatte an allen Werken seines Verwandten mitgearbeitet, insbesondere am großen Traité d'anatomie descriptive, dessen Veröffentlichung er nach Bichats frühem Tod 1802 übernahm (Monglond V, 1463. Fehlt bei Garrison-Morton, Osler und Sallander).

Dies könnte Ihnen auch gefallen