Beschreibung

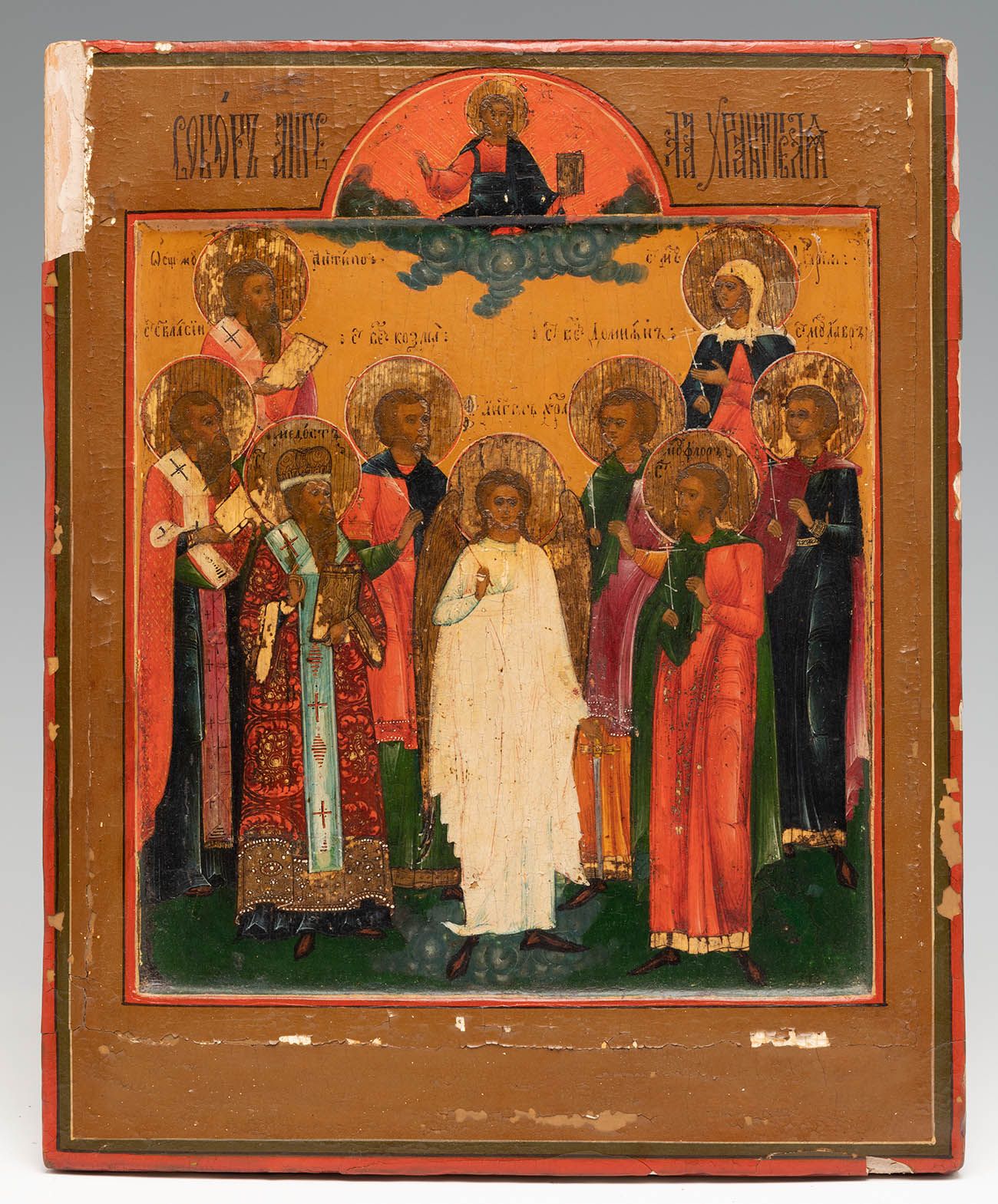

Russische Schule, Werkstätten der Altgläubigen, 19. Jahrhundert. "Schutzengel mit ausgewählten Heiligen". Tempera auf Platte. Maße: 36 x 28,5 cm. Die interessante Ikone stellt eine Komposition mehrerer Heiliger und Märtyrer dar, die die Figur des Schutzengels umgeben. Letzterer ist an der Inschrift über seinem Nimbus und an bestimmten ikonografischen Merkmalen wie dem weißen Chiton, den Flügeln, dem Schwert und dem Kreuz zu erkennen. Die Ikone ist in einer Palette von gesättigten Farben und hochkonzentrierten Pigmenten ausgeführt. Die Typologie der Heiligen mit dem zweifingrigen Segen sowie die Inschriften mit spezifischen Merkmalen und der Name Jesu Christi als "IC XC" weisen darauf hin, dass es sich um ein Werk aus den Werkstätten der Altgläubigen handelt. Bei der Erörterung der Ikonographie der Schutzengel ist zu beachten, dass es sich um ein sehr komplexes und umstrittenes Gebiet der christlichen Malerei handelt. Bis heute ist umstritten, ob die Darstellung von Schutzengeln in der traditionellen christlichen Ikonographie einen Platz hat, da jede figürliche Darstellung dieser Wesen an sich dem etablierten Dogma widerspricht. Bereits in den römischen Katakomben finden sich Engelsdarstellungen, allerdings ohne die üblichen Flügel. Auf frühchristlichen Denkmälern gibt es jedoch keine Abbildungen des Schutzengels. Die Ikonographie des Schutzengels, die sich ab dem 16. bis 17. Jahrhundert in Russland verbreitete, zeigt in der Regel einen jungen Mann, der mit einem weißen Chiton, manchmal auch mit einer Tunika und einem Mantel bekleidet ist, und seine Hauptattribute sind ein Kreuz und ein blankes Schwert als Symbol für den Schutz des Throns Gottes. Die meisten Ikonen, die man von den Schutzengeln findet, ob sie nun allein oder zusammen mit einem oder mehreren Heiligen dargestellt werden, sind moderne Ikonen. Die Kontroverse über die Darstellung dieser himmlischen Wesen ist zutiefst philosophisch und theosophisch. Der Grund dafür ist, dass ihre Form und ihr Aussehen den Sterblichen laut der Heiligen Schrift unbekannt sind. Ein Sterblicher kann seinen Schutzengel nur sehen, wenn seine Seele von seinem Körper getrennt wird, d. h. nach dem Tod. Daher sollte der Maler, wenn er die Schutzengel abbildet, gestorben und dann wieder auferstanden sein. Wenn der Maler auferstanden ist, hat die Gestalt, die er dem Schutzengel gibt, nichts mit seinem wirklichen Aussehen zu tun, da sie nur auf der Erinnerung und der Vorstellung des Malers beruht. Dies führt zu weiteren Debatten. Eine betrifft die Rolle des Ikonenmalers, der a priori unbemerkt bleiben muss, d.h. nicht in den Vordergrund gerückt werden darf, da der Hauptdarsteller der dargestellte Heilige ist. Und eine andere in Bezug auf das Aussehen des Engels selbst, da er nicht für alle Sterblichen ein einheitliches Aussehen hat oder haben wird. Unabhängig von der Antwort und dem eigenen Standpunkt zu dieser seit langem geführten ikonografischen Debatte erinnern die Schutzengel-Darstellungen immer an die philosophische und logische Seite der Religion. Darüber hinaus bekräftigen solche Ikonen die christliche Religion als ein lebendiges Feld, das trotz der traditionellen Dogmen für verschiedene ikonographische Interpretationen offen ist.

60

Russische Schule, Werkstätten der Altgläubigen, 19. Jahrhundert. "Schutzengel mit ausgewählten Heiligen". Tempera auf Platte. Maße: 36 x 28,5 cm. Die interessante Ikone stellt eine Komposition mehrerer Heiliger und Märtyrer dar, die die Figur des Schutzengels umgeben. Letzterer ist an der Inschrift über seinem Nimbus und an bestimmten ikonografischen Merkmalen wie dem weißen Chiton, den Flügeln, dem Schwert und dem Kreuz zu erkennen. Die Ikone ist in einer Palette von gesättigten Farben und hochkonzentrierten Pigmenten ausgeführt. Die Typologie der Heiligen mit dem zweifingrigen Segen sowie die Inschriften mit spezifischen Merkmalen und der Name Jesu Christi als "IC XC" weisen darauf hin, dass es sich um ein Werk aus den Werkstätten der Altgläubigen handelt. Bei der Erörterung der Ikonographie der Schutzengel ist zu beachten, dass es sich um ein sehr komplexes und umstrittenes Gebiet der christlichen Malerei handelt. Bis heute ist umstritten, ob die Darstellung von Schutzengeln in der traditionellen christlichen Ikonographie einen Platz hat, da jede figürliche Darstellung dieser Wesen an sich dem etablierten Dogma widerspricht. Bereits in den römischen Katakomben finden sich Engelsdarstellungen, allerdings ohne die üblichen Flügel. Auf frühchristlichen Denkmälern gibt es jedoch keine Abbildungen des Schutzengels. Die Ikonographie des Schutzengels, die sich ab dem 16. bis 17. Jahrhundert in Russland verbreitete, zeigt in der Regel einen jungen Mann, der mit einem weißen Chiton, manchmal auch mit einer Tunika und einem Mantel bekleidet ist, und seine Hauptattribute sind ein Kreuz und ein blankes Schwert als Symbol für den Schutz des Throns Gottes. Die meisten Ikonen, die man von den Schutzengeln findet, ob sie nun allein oder zusammen mit einem oder mehreren Heiligen dargestellt werden, sind moderne Ikonen. Die Kontroverse über die Darstellung dieser himmlischen Wesen ist zutiefst philosophisch und theosophisch. Der Grund dafür ist, dass ihre Form und ihr Aussehen den Sterblichen laut der Heiligen Schrift unbekannt sind. Ein Sterblicher kann seinen Schutzengel nur sehen, wenn seine Seele von seinem Körper getrennt wird, d. h. nach dem Tod. Daher sollte der Maler, wenn er die Schutzengel abbildet, gestorben und dann wieder auferstanden sein. Wenn der Maler auferstanden ist, hat die Gestalt, die er dem Schutzengel gibt, nichts mit seinem wirklichen Aussehen zu tun, da sie nur auf der Erinnerung und der Vorstellung des Malers beruht. Dies führt zu weiteren Debatten. Eine betrifft die Rolle des Ikonenmalers, der a priori unbemerkt bleiben muss, d.h. nicht in den Vordergrund gerückt werden darf, da der Hauptdarsteller der dargestellte Heilige ist. Und eine andere in Bezug auf das Aussehen des Engels selbst, da er nicht für alle Sterblichen ein einheitliches Aussehen hat oder haben wird. Unabhängig von der Antwort und dem eigenen Standpunkt zu dieser seit langem geführten ikonografischen Debatte erinnern die Schutzengel-Darstellungen immer an die philosophische und logische Seite der Religion. Darüber hinaus bekräftigen solche Ikonen die christliche Religion als ein lebendiges Feld, das trotz der traditionellen Dogmen für verschiedene ikonographische Interpretationen offen ist.

Dies könnte Ihnen auch gefallen